平成31年(2019年)1月2日、隅田川七福神めぐりをしました。

新しい年を迎えると、縁起がよいということでしょうか、日本各地で七福神めぐりが行われているようです。

私は七福神めぐりをしたことはなかったのですけど、今年は伝統がありそうな隅田川の七福神めぐりをしてみようと、家族で出かけました。

隅田川七福神めぐりは、江戸時代後期の文化年間に百花園の主・佐藤菊塢やその仲間の文人達が始めたとされています。

新春にその年の幸福を願って、隅田川沿いにある七福神を祀る神社仏閣と佐藤菊塢の百花園を巡拝する行楽は、今も多くの人に人気があるようです。

隅田川七福神めぐりの開催期間は、1月1日から1月7日までの9時から16時となっていますが、多少早めの時間でも御朱印や宝船の頒布を頂けそうです。

私たちは持参した御朱印帳に御朱印を頂きましたが、色紙に書いて頂くことも出来ます。また無料のスタンプも各所で用意されていますので、スタンプ集めだけでも楽しめるのではないでしょうか。

隅田川七福神巡りの順路

東武伊勢崎線の堀切駅、もしくはとうきょうスカイツリー駅で下車して廻るのが一般的だと思います。

参拝順が逆になるだけでどちらから廻っても同じですが、私たちは七福神巡りを終えたあとに東京ソラマチに寄って食事をしてから帰りましたので、堀切駅で下車して、多聞寺から始めました。ただ通常は三囲神社から始めることが多いという事です。

所要時間は2時間前後だろうと思いますが、御朱印所が混んでいるともう少しかかるかもしれません。

東武伊勢崎線 堀切駅

↓

徒歩10分

↓

多聞寺(毘沙門天)

↓

徒歩30分

↓

白髭神社(寿老人)

↓

徒歩7分

↓

向島百花園(福禄寿)

↓

徒歩15分

↓

長命寺(弁財天)

↓

徒歩2分

↓

弘福寺(布袋尊)

↓ ↑

徒歩5分

↓

三囲神社(恵比寿、大黒天)

↓

徒歩10分

↓

東武伊勢崎線

とうきょうスカイツリー駅

多聞寺(毘沙門天)

毘沙門天をご本尊とする多聞寺は、正式名称を隅田山吉祥院多聞寺という真言宗智山派の寺院です。

天徳年間(957年から960年)には不動明王をご本尊として大鏡山明王院隅田寺と称していた寺院を、天正年間(1573年から1591年)に住職の鑁海上人が夢のお告げを受けて、隅田山吉祥院多聞寺と改称し毘沙門天をご本尊としたと伝えられています。

多聞寺は関東大震災や戦災による被害を免れたので往時の面影を今でも残し、享保3年(1718年)に火災から再建された茅葺きの山門は墨田区内最古の建造物との事です。

多聞寺の様子と御朱印

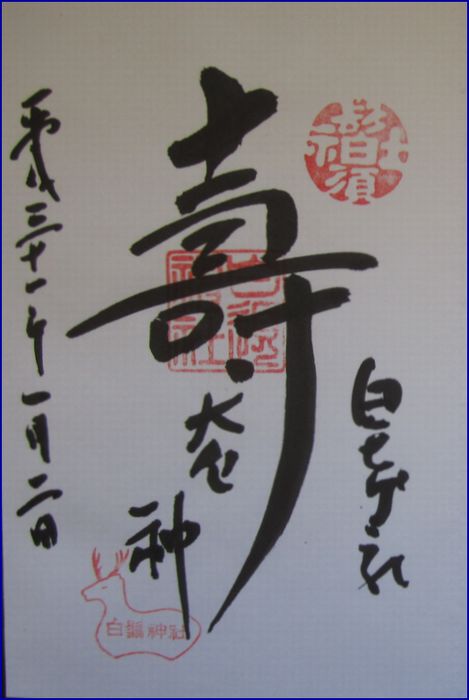

白髭神社(寿老人)

寿老人を祀っている白髭神社は向島白髭神社とも言い、天暦5年(西暦951年)に元三大師良源が滋賀にある白鬚神社の総本宮を分霊して向島に祀ったと伝えられ、猿田彦命と天照大御神を祭神としています。

たまたま私たちが参拝したときに、お正月ということで神楽殿で神楽をしていました。また獅子舞が参拝者の頭をかんだり、お面を被った人がお祓いをして下さったりしていました。

今年は良いことがありそうです。

白髭神社の様子と御朱印

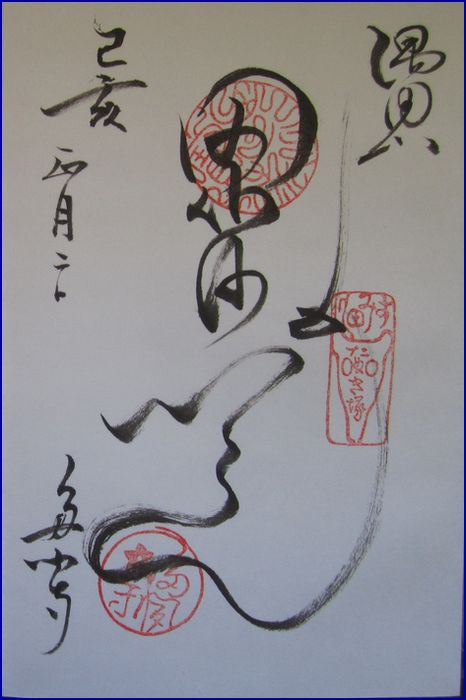

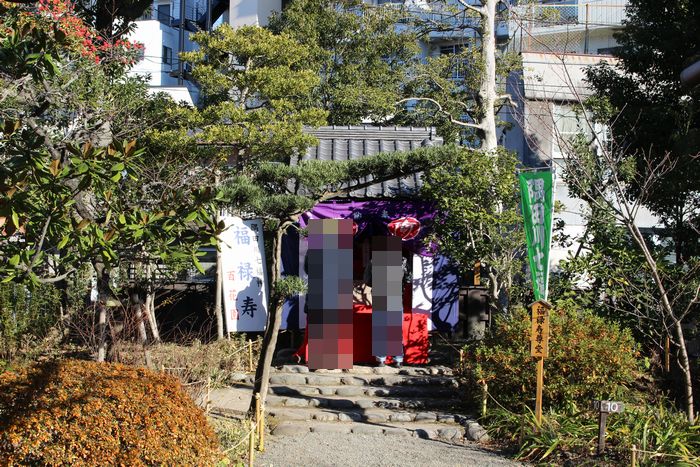

向島百花園(福禄寿)

向島百花園は江戸時代の文化元年(西暦1804年)に佐原鞠塢(さはらきくう)が開園した庭園で、百花園とも花屋敷とも呼ばれていました。

佐原鞠塢に繋がる文人墨客がこの地に集い、元は梅園として開かれたところに詩歌にゆかりのある草本類や野草などを植えて、江戸時代の文化人たちのサロン的な場所になりました。

現在は東京都が管理している都立の庭園で、通常は150円の入園料がかかりますが、正月の三が日は隅田川七福神巡りのために無料で公開されています。

園内に福禄寿を祀る小さな尊堂があり、寺社仏閣ではありませんが福禄寿の御朱印が頂けます。

向島百花園の様子と御朱印

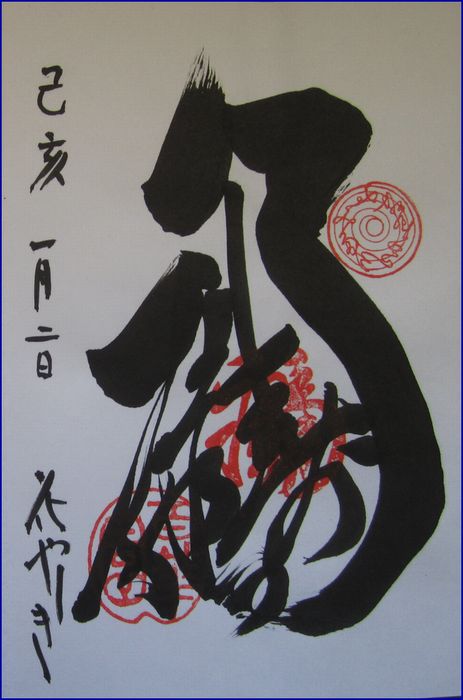

長命寺(弁財天)

弁財天を安置している長命寺は、正式名称を宝樹山遍照院長命寺という天台宗の寺院で、ご本尊は阿弥陀如来です。

長命寺のすぐ近くの隅田川脇の遊歩道は桜の名所として花見の季節には多くの人が訪れ、また江戸時代に長命寺の門前で売られたことが桜餅の始まりだという「長命寺桜もち」は向島の銘菓として有名で、私などは長命寺と聞くと「ああ桜餅で有名な長命寺ね」と思ってしまいます。桜餅は長命寺の境内で販売している訳ではなく、お隣の「長命寺 桜もち 山本や」で販売しています。

江戸時代から続くお寺ですが、今では幼稚園も隣接していて、ごく普通の東京のお寺さんという感じで、特に建造物とかに歴史の重みを感じるという事はありませんが、松尾芭蕉を始めとする文化人の碑が多くありました。

長命寺の様子と御朱印

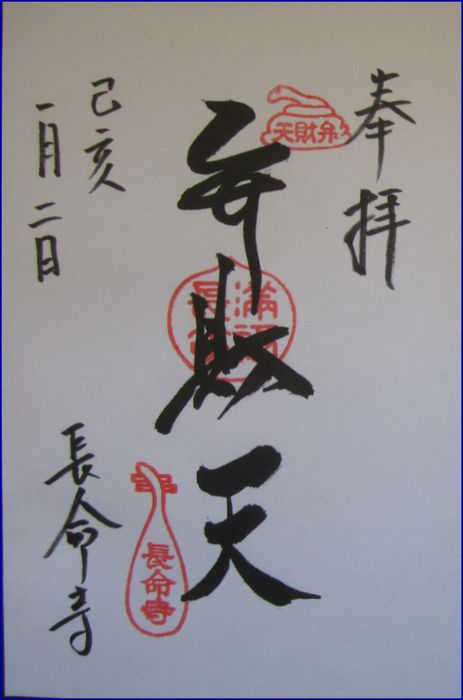

弘福寺(布袋尊)

布袋尊を祀る弘福寺は、正式名称を牛頭山弘福寺という釈迦如来を御本尊とする黄檗宗の寺院で、山門も本堂もなかなか立派なお寺です。

桜餅で有名な長命寺のすぐ隣にありますが、それほど有名な寺院ではないと思います。少なくとも私は今回の隅田川七福神巡りをするまでは知りませんでした。

ただ弘福寺境内に祀られている石造りの爺像と婆像は、「咳の爺婆尊」として知る人ぞ知るらしく、風邪除けとして信仰を集めているそうです。

弘福寺の様子と御朱印

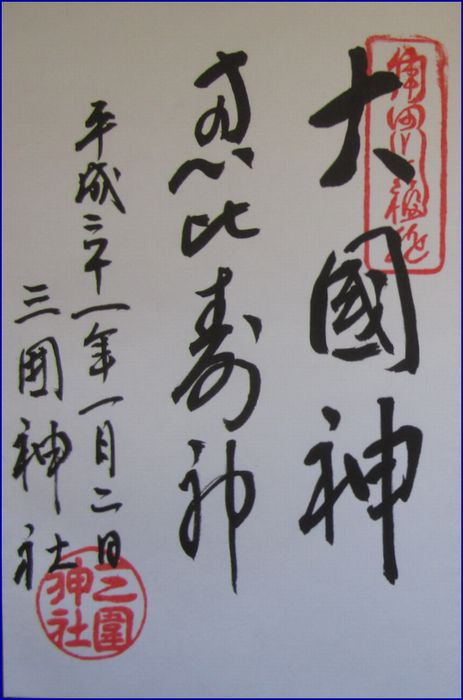

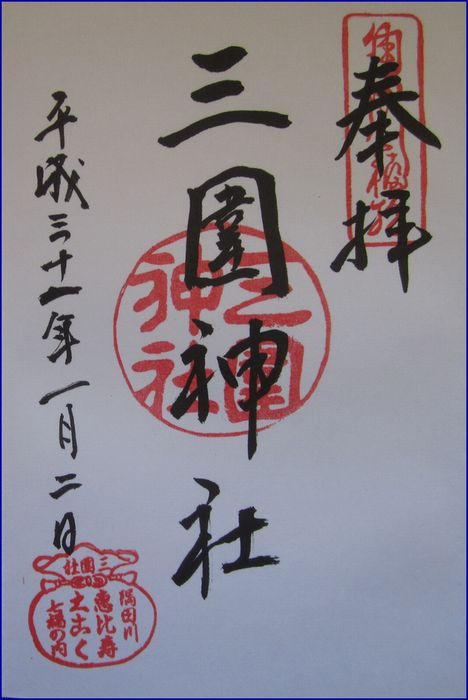

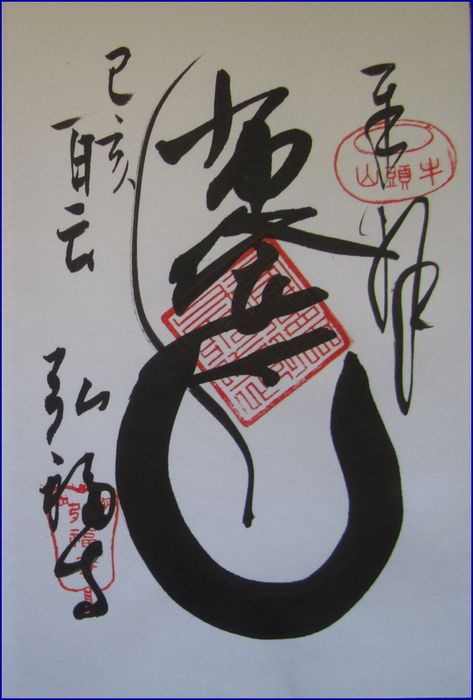

三囲神社(恵比寿、大黒天)

三囲神社は宇迦御魂之命(うがのみたまのみこと)を祭神とする神社で、創立年代は不詳ですが、池波正太郎氏を始めとして時代小説などには良く登場し、また浮世絵にも隅田川と三囲のあたりを描いた風景画がありますので、江戸時代から名の通った神社だったのだろうと思います。

三囲の由来は、近江の三井寺の僧源慶が東国遍歴の際に、小さな祠の改築をしようと掘ったところ白狐に跨った老爺の神像を得、そこにどこからともなく白狐が現れて神像を三回回ったことから三囲神社となったという事です。

正月の隅田川七福神巡りの際には訪れる方も多くて賑やかですが、以前は平日の日中は参拝客も殆見かけずに森のなかに静かに佇む神社という趣きがあって私はお気に入りでした。

三囲神社の様子と御朱印